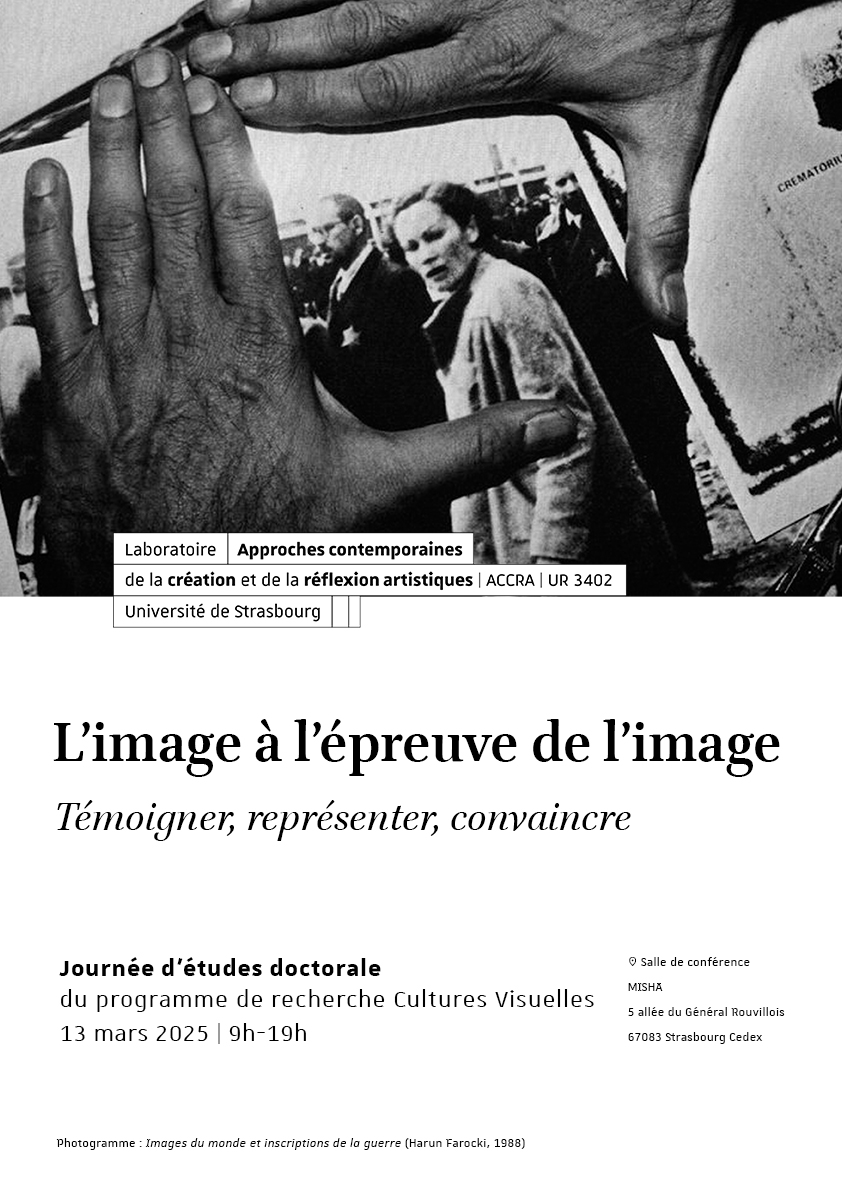

L'image à l'épreuve de l'image : témoigner, représenter, convaincre

Journées d’études doctorales || Jeudi 13 mars 2025

La journée se déroulera dans la Salle de conférence de la Misha.

¤ 5 allée du Général Rouvillois 67083 Strasbourg

Que font aujourd’hui les images de notre relation à la vérité ? La « genèse automatique » de l’image photographique avait bouleversé notre rapport à ce dont elle est l’image : elle lui conférait une « puissance de crédibilité » absente des images faites de main d’homme (Bazin, 1945). Or, ce serait mésestimer l’importance du sujet percevant dans l’attribution d’un degré de véracité à l’image que de conclure - trop hâtivement - à la parfaite objectivité visuelle de l’image mécanique. L’oeuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique, dont Walter Benjamin (1935) ne pouvait présager les délires et dérives actuelles, est désormais le sujet et l’objet d’un rapport problématique à la vérité : tantôt elle nous force à douter d’elle-même (ce sont, par exemple, les cas des images générées par intelligence artificielle, des fakes news, des deepfakes, et autres faussetés), tantôt elle expose les intentions de celles et ceux qui la fabriquent, la manipulent, la diffusent, la censurent (il n’est qu’à constater la viralité de certains types d’images et des discours dont ils sont porteurs pour se rendre compte de la flagrante partialité de l’image), tantôt enfin elle s’impose à nous ou, plus exactement, elle recueille une vérité insoupçonnée que ses formes exhibent malgré tout, malgré nous.

Cette journée d’étude souhaite interroger l’épistémologie visuelle du vrai et du faux, de l’authenticité et de la facticité (Lipovetsky, 2021), et éclairer les moyens dont se servent les images pour nous faire croire, douter, craindre, espérer, etc.

1. L’image est fausse, vive l’image !

À l’ère de la « post-vérité » (Cervera-Marzal, 2019), qui place la véracité des informations en marge pour leur préférer l’illusion des croyances personnelles comme seule réalité, l’image devient le témoin de toutes les versions, de toutes les possibilités, de toutes les vérités. Menacée par un conditionnement algorithmique, flirtant entre prompt et autre text-to-content, ne se nourrissant plus que par et pour elle-même, l’image falsifiée rend compte de ce risque de voir disparaître ce qui reste de vrai. Quand certains s’insurgent et polémiquent autour de son usage et des régulations, tel l’« AI Act » européen, d’autres se questionnent et créent comme Anna Apter récompensée au Nikon Film Festival pour son film /Imagine (2023) ou Alain Robbe-Grillet dont l’oeuvre littéraire et cinématographique témoigne de « la puissance du faux comme principe de production des images » (Deleuze, 1985). L’image manipule, déroute, altère, ment et détourne ; elle rend également possible une autre représentation, elle réanime, se réinvente et apprend. En appelant l’image à la barre, nous choisissons de questionner cette banalisation progressive du mensonge qui n’est désormais plus seulement l’apanage des effets spéciaux de l’art cinématographique, mais s’apparente davantage à une standardisation à tous les niveaux.

2. L’image et ses complices.

Comprendre une image implique de prendre en considération les choix techniques et subjectifs qui ont présidé à sa fabrication, à la fois évidents et presque systématiquement omis lors de sa lecture, qui influencent la prise de vue photographique, vidéographique ou la conception de tout document visuel. Éclairage, cadrage, choix matériels, optiques, chimiques, réglages, légendes, supports de monstration… Autant d’éléments qui constituent une liste non exhaustive des différentes étapes de création d’une image (Michaud, 2002) et surtout, des différent.e.s acteur.ices du processus. En effet, dès lors que l’image est diffusée au sein de plateformes informationnelles et médiatiques, il est nécessaire de prendre en compte la dimension « collégiale » (Gervais, 2015) de sa monstration, entre décisions artistiques, accompagnement par le texte, gestion de la ligne éditoriale et travail narratif, souvent réalisé par des « acteurs de l’ombre » méconnus, qui déterminent l’intention donnée à l’image, et conditionnent la réception de cette dernière.

3. Image, qu’as-tu à dire pour ta défense ?

Existe-t-il une vérité propre à l’image, et qu’en reste-t-il aujourd’hui ? En 1980, Roland Barthes s’interrogeait sur le punctum de la photographie, « ce hasard qui, en elle, me point » (La Chambre claire). Avant lui, Robert Bresson voulait, avec le cinématographe, surprendre le « cœur du cœur » du sujet filmé, « cette… chose ou ces choses […] qui se produisent de façon obscure » que la caméra « voit et enregistre » (Notes sur le cinématographe, 1950-1958). À l’insu de l’opérateur, à la surprise du spectateur, une vérité indistincte – mais indéniable – semble obstinément prête à poindre dans l’image, et à nous toucher plus sûrement que n’importe quel geste intentionnel. Ce dernier axe propose d’explorer la « vérité ontologique » de l’image : résistant aux réductions théoriques parce que tenant avant tout de l’affect, cet irréductible éclat de réel pourrait être, à l’heure du procès de l’image, ce qui la sauvera d’elle-même.

La journée d’étude, qui se tiendra le 13 mars 2025, souhaite nourrir de contributions variées (faisant une place centrale à l’épistémologie du vrai et du faux) une culture visuelle du témoignage, de la re-présentation et de la conviction, à l’aune du cadre de pensée que l’on a esquissé ici et qui pourra être enrichi et discuté.

Plusieurs directions pourront être envisagées et/ou associées, croisées :

- une esthétique, qui visera à rendre saillantes les formes qui dissimulent et celles qui révèlent les caractères vrais ou faux des images.

- une phénoménologie, qui s’emploiera à mettre en évidence les impacts de cette esthétique sur nos perceptions, croyances, et inquiétudes envers le monde vécu.

- une critique, qui contribuera enfin à proposer des outils d’analyses ou d’« autodéfense intellectuelle » (Socialter, hors-série n°16, été 2023) et visuelle.

Bibliographie indicative

Barthes Roland, La Chambre claire : note sur la photographie, Éditions de l’Étoile / Gallimard / Seuil, 1980.

Baudrillard Jean, Simulacres et simulations, Galilée, 1981.

Bazin André, « Ontologie de l’image photographique », Écrits complets, I, Macula, 2018 [1945].

Benjamin Walter, L’Oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Allia, 2006 [1935-1939].

Berger John, Blomberg Sven, Fox Chris, Dibb Mike et Hollis Richard, Ways of seeing, Penguin Books, 2008.

Bresson Robert, Notes sur le cinématographe, Gallimard, 1970.

Brunet François, La Naissance de l’idée de photographie, Presses Universitaires de France, 2012.

Cassely Jean-Laurent, No fake©, Arkhê, 2019.

Les Carnets du BAL, n° 1, « L’image-document, entre réalité et fiction », juin 2013.

Cervera-Marzal Manuel, Post-vérité. Pourquoi il faut s’en réjouir, Bord de l’eau, 2019.

Cinémaction, n° 139, « Biopic : de la réalité à la fiction », 2011.

Critique, n° 799, « Fauteurs de doute », 2013.

Cueto Barbara et Hendrikx Bas (dir.), Authenticity ?. Observations and artistic strategies in the post-digital age, Valiz, 2017.

Comolli Jean-Louis, Corps et cadre. Cinéma, éthique, politique, Verdier, 2012.

Delage Christian, La Vérité par l’image. De Nuremberg au procès Milosevic, Denoël, 2006.

Delage Christian, Filmer, juger. De la Seconde Guerre mondiale à l’invasion de l’Ukraine, Folio, 2023.

Deleuze Gilles, « Les puissances du faux », L’Image-temps, Minuit, 1985.

Didi-Huberman Georges, La Ressemblance par contact, Minuit, 2008.

Didi-Huberman Georges, Gestes critiques, Klincksieck, 2024.

Écrans, n°18, « La preuve par l’image : nouvelles pratiques et enjeux contemporains », 2022.

Fabre Maxime, Photographie de presse. Régimes de croyance, L’Harmattan, 2020.

Ferro Marc, Cinéma et histoire, Gallimard, 1993 [1977].

Fontcuberta Joan, Le Baiser de Judas . Photographie et vérité, Actes Sud, 1996.

Gervais Thierry (avec la collaboration de Morel Gaëlle), La Fabrique de l’information visuelle, Textuel, 2015.

Gondouin Tiphaine, Medium et appareil dans la création photographique, L’Harmattan, 2014.

Jost François, De quoi les séries américaines sont-elles le symptôme ?, CNRS Éditions, 2011.

Jost François, Comprendre la télévision et ses programmes, Armand Colin, 2017.

Krauss Rosalind, L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, Macula, 1993.

Lavocat Françoise, Fait et Fiction. Pour une frontière, Seuil, 2016.

Lascar Olivier, Deepfake. L’IA au service du faux, Eyrolles, 2024.

Latour Bruno, Sur le culte des dieux faitiches, La Découverte, 2009.

Le BrunAnnie et Armanda Juri, Ceci tuera cela. Image, regard et capital, Stock, 2021.

Lindeperg Sylvie, Nuremberg. La bataille des images, Payot, 2021.

Lipovetsky Gilles, Le Sacre de l’authenticité, Gallimard, 2021.

Macé Eric, Les Imaginaires médiatiques. Une sociologie postcritique des médias, Amsterdam, 2006.

McLuhan Marshall, Pour comprendre les médias, Points, 2015 [1968].

Michaud Yves, « Critiques de la crédulité », Études photographiques, n°12, novembre 2002.

Mitchell William John Thomas, The Reconfigured eye. Visual truth in the post-photographic era, MIT Press, 1992.

Niney François, Le Documentaire et ses faux-semblants, Klincksieck, 2009.

Peirce Charles Sanders, Écrits sur le signe, édition établie par Gérard Deledalle, Seuil, 1979.

Revault d’Allones Myriam, La Faiblesse du vrai. Ce que la post-vérité fait à notre monde commun, Seuil, 2018.

Salmon Christian, Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, La Découverte, 2007.

Stoichita Victor Ieronim, L’Effet Pygmalion. Pour une anthropologie historique des simulacres, Droz, 2008.

Socialter, hors-série n°16, « Manuel d’autodéfense intellectuelle », été 2023.

Talbot William Henry Fox, The Pencil of Nature, Longman, Brown, Green and Longmans, 1844.

Tulard Jean, « Pour ou contre le film historique », Café Histoire de l’association Thucydide, 11 décembre 2017.